Confronto tra le due telecamere

Hamamatsu e CCD

mediante misure di riflettografia

OBIETTIVO DELL'ESPERIMENTO

Lo scopo principale di questa esperienza è stato il confronto tra due telecamere sensibilmente differenti per caratteristiche tecniche e per prestazioni, mediante misure di riflettografia. Questa tecnica permette l'indagine degli strati intemi di un pigmento, che può, come nel nostro caso, risultare opaco nella banda del visibile ma trasparente nell'infrarosso.

LE DUE TELECAMERE UTILIZZATE

La prima è una telecamera Hamamatsu a tubo vidicon. La sua parte fondamentale è costituita dal tubo elettroottico per la ripresa. Sulla superficie interna di una lastra di vetro è depositato un leggero strato conduttore di platino che, grazie alla sua sottigliezza, risulta trasparente. Sopra tale strato è depositato il solfuro di piombo, materiale fotosensibile, che al buio è isolante, ma diviene conduttore se esposto alla luce, e la sua conducibilità cresce al crescere dell'intensità della radiazione incidente su di esso. L'Hamamatsu è una telecamera che dà in uscita un segnale analogico. E' collegata ad un PC che riceve e gestisce le immagini per mezzo del programma 'Screen Machine' e le salva in formato FLM. Possono successivamente venire sviluppate in formato BitMap per mezzo del programma 'Dark Room'.

La seconda è un rivelatore CCD al silicio. Il dispositivo ad accoppiamento di carica Charge Coupled Device contiene un gran numero di elementi fotosensibili chiamati 'fotositi' disposti su di una riga (linear array), oppure in una matrice (area array). La risoluzione spaziale di un CCD è legata al numero di elementi che contiene. Il principio essenziale del funzionamento del CCD consiste nell'immagazzinamento di informazione, sotto forma di portatori di carica elettrica, in buche di potenziale create nel semiconduttore per mezzo di elettrodi sovrapposti al semiconduttore stesso e separati da questo da uno strato isolante. Sotto il controllo di una differenza di potenziale applicata agli elettrodi, le buche di potenziale e quindi il pacchetto di carica possono essere spostate attraverso il semiconduttore. Tale spostamento, che avviene a tempo discreto, è cadenzato da un opportuno segnale di clock estemo. Glì elementi di immagazzinamento costituiscono un semplice shift-register analogico il cui trasferimento di carica da un elemento al seguente deve essere molto efficiente. La quantità di carica di un pacchetto rimane perciò pressoché costante anche dopo che il pacchetto stesso sia stato trasferito da un elemento ad un altro per migliaia di volte. L'informazione analogica rappresentata dalla quantità di carica, rimane immagazzinata finché non viene estratta come segnale elettrico dal rilevatore di carica posto sul dispositivo alla fine del registro ad accoppiamento di carica. Il silicio, materiale semiconduttore, è altamente sensibile alla radiazione visibile ed al primo infrarosso. Quando la luce colpisce il substrato di silicio, la radiazione genera fotoelettroni in quantità proporzionale all'intensità della radiazione localmente incidente. In questo modo questi dispositivi si comportano da registratori di immagini quando sono collocati a valle di un'ottica di ripresa.

La CCD dà in uscita un segnale digitale che arriva direttamente ad un PC assemblato apposta per essa. Acquisisce un'immagine ogni mezzo secondo circa, rendendo così un po' complicata la messa a fuoco e la regolazione del diaframma. Le immagini vengono salvate sul disco rigido del PC in formato BitMap per Windows e possono essere passate ad altri PC solo attraverso un collegamento tra i computer.

PROCEDURA SPERIMENTALE

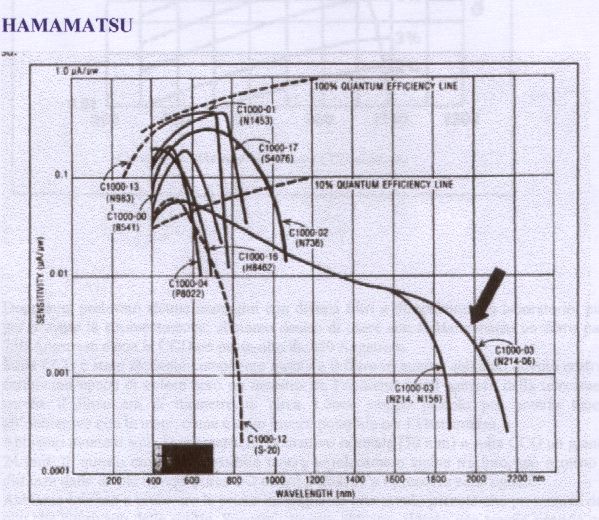

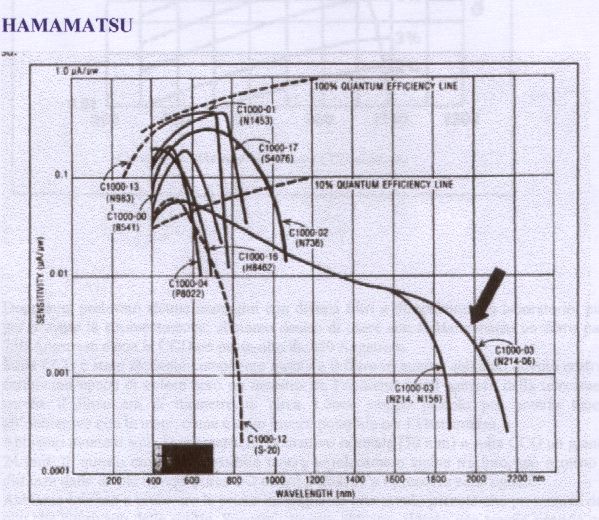

Per poter effettuare un confronto tra le due telecamere abbiamo dovuto cercare di rendere il più simili possibili le condizioni in cui esse lavorano. Abbiamo quindi prelevato le immagini contemporaneamente per avere la stessa illuminazione e le stesse condizioni ambientali e, inoltre, abbiamo filtrato la radiazione entrante nelle due telecamere mediante una serie di filtri, per fare in modo che operassero nella stessa banda di frequenze. Per far ciò abbiamo guardato i grafici seguenti che danno il segnale entrante in funzione della lunghezza d'onda.

Dopo aver prelevato alcune immagini con diversi filtri a disposizione in laboratorio, più che altro per provare la strumentazione, abbiamo deciso di usare con la Hamamatsu un fltro passa-alto da 750 Angstrom e con la CCD un passa-alto da 850 Angstrom.

Sulla CCD è stato alquanto complicato montare il filtro in quanto abbiamo dovuto costruire con un cartoncino opaco di colore nero un incastro tra l'obbiettivo e il sensore della telecamera. Questo perché il filtro era di diametro di circa l.5 cm, troppo piccolo per poterlo tenere davanti all'obbiettivo con le mani, come è stato invece possibile per l'Hamamatsu.

Abbiamo montato sulla Hamamatsu un obiettivo normale (50 mm) e sulla CCD un grandangolo da 24 mm. In questo modo era possibile tenere le telecamere vicine tra loro, più o meno alla stessa distanza dalle tavole riprese (circa l-2 metri) e riuscire a riprendere zone uguali.

Abbiamo iniziato a prelevare le prime immagini su una tavola piccola che presentava dei colori ad olio che coprivano delle scritte. Successivamente abbiamo ripreso una tavola grande costruita da tre colonne di 23 colori ciascuna, che si differenziavano solo per il tipo di collante utilizzato, e cioè rispettivamente colla, uovo ed olio. In questa tavola i pigmenti coprivano non più scritte, ma un disegno a scacchiera.

Dopo aver regolato opportunamente messa a fuoco e apertura del diaframma, abbiamo iniziato a riprendere.

Per confrontare al meglio le immagini avremmo dovuto elaborarle con il programma di elaborazione di immagini 'Photo Styler V2.0', ma ci siamo accorti di aver registrato le immagini della Hamamatsu con una risoluzione troppo bassa (320 x 256 pixel) per poter leggere bene le scritte sotto impresse nella tavola piccola.

Abbiamo ripreso tutte le immagini il giomo successivo con risoluzione per la Hamamatsu di 640 x 512 pixel.

Per motivi tecnici il secondo giomo abbiamo dovuto sostituire la tavola piccola. Quella su cui in realtà sono state eseguite le misure era costituita da 9 colori ad olio (Giallo di Marte, Verde Ossido di Cromo, Terra di Siena naturale chiara, Cinabro originale, Azzurrite chiara, Verde malachite, Violetto di Marte, Giallo di Napoli, Verde veronese) e da 5 colori a tempera, che, dal momento che costituivano due gruppi distinti, sono stati divisi in “TRE VERDI'' e in "DUE STRISCE (Blu e Rosso)''. Questi pigmenti erano sovrascritti a 5 linee di inchiostro, diverse per spessore e consistenza.

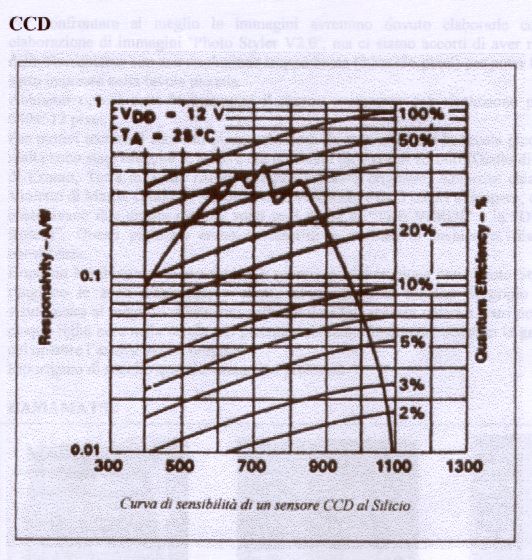

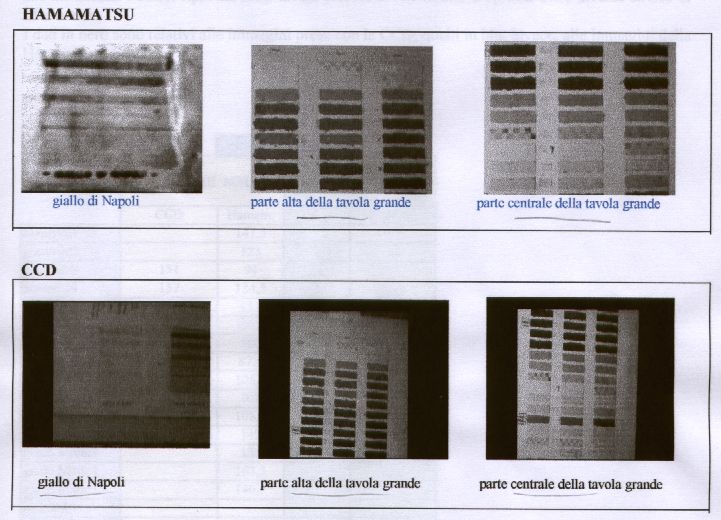

Dopo un lunghissimo lavoro (giorni e giomi) di elaborazione con 'Photo Styler', in cui abbiamo ritagliato le zone d'interesse e stirato al massimo le tonalità di grigio delle immagini per visualizzare al meglio i riferimenti sotto i colori (gli scacchi chiari e scuri nella tavola grande e le cinque righe nere nella tavola più piccola), abbiamo finalmente ottenuto la gamma di immagini su cui operare l'analisi vera e propria.

Riportiamo di seguito qualche immagine prelevata.

ANALISI DEI DATI

Per poter confrontare le immagini ottenute con le due telecamere, si è reso necessario trovare un metodo di analisi che fosse almeno ''minimamente'' matematico e che permettesse di spingersi un po' più al di là di un semplice confronto visivo. Per questo abbiamo deciso di considerare per ogni pigmento il livello di grigio corrispondente al valore medio della zona corrispondente al “nero” di riferimento (che per i pigmenti relativi alla TAVOLA GRANDE era costituito da uno degli scacchi neri, mentre per la TAVOLA PICCOLA dalle 5 diverse righe) e quello relativo al valore medio del “bianco” di riferimento (uno scacco bianco per la prima tavola ed una striscia di pigmento con intensità relativamente uniforme per la seconda).

La media tra i due valori corrispondenti al “bianco” e al “nero” e la deviazione standard relativa costituiscono gli strumenti utilizzati per l'analisi formale. Infatti la deviazione standard fornisce un'indicazione diretta della leggibilità di un'immagine: più è alta e più la differenza tra le zone scure (nascoste dal colore) e quelle chiare è evidente, quindi l'immagine è più leggibile. Mentre il valore medio tra “bianco” e “nero” evidenzia quanto un'immagine sia più scura o più chiara di un'altra.

Riportiamo di seguito i risultati ottenuti, rijcordando che i pigmenti in corrispondenza dei quali non si osserva alcun dato non sono stati “visti” dalla telecamera, e annotando che i numeri (l, 2, 3, 4, 5) che affiancano i colori riportati sulla tavola piccola si riferiscono a ognuna delle diverse strisce di riferimento.

I dati in nero sono relativi alle immagini prese con la CCD; quelli in blu, invece, alle immagini della Hamamatsu.

|

|

|

TAVOLA PICCOLA |

|

|

|---|---|---|---|---|

|

|

VALORE MEDIO |

DEVIAZ. STANDARD |

||

|

colore |

CCD |

Hamam. |

CCD |

Hamam. |

|

azzurrite 1 |

|

147,5 |

|

9,5 |

|

azzurrite 2 |

|

123 |

|

34 |

|

azzurrite 3 |

151 |

94 |

11 |

63 |

|

azzurrite 4 |

157 |

124,5 |

5 |

32,5 |

|

azzurrite 5 |

154,5 |

121 |

7,5 |

36 |

|

cinabro 1 |

|

107,5 |

|

6,5 |

|

cinabro 2 |

|

100 |

|

14 |

|

cinabro 3 |

|

87,5 |

|

26,5 |

|

cinabro 4 |

|

105,5 |

|

8,5 |

|

cinabro 5 |

|

103 |

|

11 |

|

giallo Marte 1 |

|

108,5 |

|

83,5 |

|

giallo Marte 2 |

|

149 |

|

43 |

|

giallo Marte 3 |

|

133 |

|

59 |

|

giallo Marte 4 |

|

163,5 |

|

28,5 |

|

giallo Marte 5 |

|

140,5 |

|

51,5 |

|

malakite 1 |

|

|

|

|

|

malakite 2 |

|

|

|

|

|

malakite 3 |

|

179 |

|

3 |

|

malakite 4 |

|

|

|

|

|

malakite 5 |

|

175 |

|

7 |

|

Napoli 1 |

128 |

104 |

47 |

40 |

|

Napoli 2 |

139 |

112,5 |

36 |

31,5 |

|

Napoli 3 |

150,5 |

116,5 |

24,5 |

27,5 |

|

Napoli 4 |

168 |

132 |

7 |

12 |

|

Napoli 5 |

153,5 |

120,5 |

21,5 |

23,5 |

|

Siena 1 |

98,5 |

98 |

33,5 |

76 |

|

Siena 2 |

108,5 |

137,5 |

23,5 |

36,5 |

|

Siena 3 |

111 |

136 |

21 |

38 |

|

Siena 4 |

|

165 |

|

9 |

|

Siena 5 |

|

149 |

|

25 |

|

striscia blu 1 |

|

168 |

|

10,05 |

|

striscia blu 2 |

|

152,5 |

|

26 |

|

striscia blu 3 |

|

116,25 |

|

62,25 |

|

striscia blu 4 |

|

144 |

|

34,5 |

|

striscia blu 5 |

|

147,75 |

|

30,75 |

|

striscia rossa 1 |

238 |

196,75 |

8 |

10,75 |

|

striscia rossa 2 |

223,5 |

182,5 |

22,5 |

25 |

|

striscia rossa 3 |

174 |

158,5 |

72 |

49 |

|

striscia rossa 4 |

178,5 |

179,75 |

67,5 |

32,75 |

|

striscia rossa 5 |

170,5 |

178,5 |

75,5 |

29 |

|

tre verdi a1 |

214 |

186 |

30 |

62 |

|

tre verdi a2 |

227,5 |

218,5 |

16,5 |

29,5 |

|

tre verdi a3 |

221,5 |

214,5 |

22,5 |

33,5 |

|

tre verdi a4 |

238 |

230,5 |

6 |

27,5 |

|

tre verdi a5 |

233,5 |

221,5 |

10,5 |

26,5 |

|

tre verdi b1 |

98 |

117 |

65 |

99 |

|

tre verdi b2 |

120,5 |

165 |

42,5 |

51 |

|

tre verdi b3 |

126 |

180 |

37 |

36 |

|

tre verdi b4 |

156 |

195,5 |

7 |

20,5 |

|

tre verdi b5 |

146,5 |

178 |

16,5 |

38 |

|

tre verdi c1 |

119 |

148 |

16 |

41 |

|

tre verdi c2 |

122,5 |

163,5 |

12,5 |

25,5 |

|

tre verdi c3 |

123 |

165 |

12 |

24 |

|

tre verdi c4 |

130,5 |

177,5 |

4,5 |

11,5 |

|

tre verdi c5 |

127,5 |

173 |

7,5 |

16 |

|

verde sido 1 |

|

68 |

|

22 |

|

verde sido 2 |

|

78,5 |

|

11,5 |

|

verde sido 3 |

|

80 |

|

10 |

|

verde sido 4 |

|

81 |

|

9 |

|

verde sido 5 |

|

81 |

|

9 |

|

Verona 1 |

95,5 |

92 |

53,5 |

69 |

|

Verona 2 |

114,5 |

129,5 |

34,5 |

31,5 |

|

Verona 3 |

105,5 |

121 |

43,5 |

40 |

|

Verona 4 |

135,5 |

144 |

13,5 |

17 |

|

Verona 5 |

126,5 |

124 |

22,5 |

37 |

|

violetto 1 |

|

141 |

|

57 |

|

violetto 2 |

|

169,5 |

|

28,5 |

|

violetto 3 |

|

170 |

|

28 |

|

violetto 4 |

|

189 |

|

9 |

|

violetto 5 |

|

183 |

|

15 |

|

|

|

TAVOLA GRANDE |

|

|

|---|---|---|---|---|

|

|

VALORE MEDIO |

DEVIAZ. STANDARD |

||

|

colore |

CCD |

Hamam. |

CCD |

Hamam. |

|

bianco di Zn |

|

|

|

|

|

bianco di Pb |

166,5 |

166,5 |

29,5 |

11,5 |

|

ocra gialla |

|

105 |

|

20 |

|

ocra d'oro |

|

|

|

|

|

ocra scura |

|

|

|

|

|

terra di Siena |

|

161,5 |

|

22,5 |

|

arancio di Marte |

|

137 |

|

24 |

|

testa di moro |

|

|

|

|

|

terra d'ombra |

|

|

|

|

|

terra bruciata |

|

|

|

|

|

terra di Cassel |

|

|

|

|

|

terra verde |

|

|

|

|

|

verde ossido di Cr |

|

|

|

|

|

verde di Co |

|

|

|

|

|

verde veronese |

118,5 |

138 |

9,5 |

20 |

|

blu Co chiaro |

147 |

103 |

56 |

9 |

|

ceruleo |

|

|

|

|

|

blu Co scuro |

82 |

|

18 |

|

|

oltremare |

|

|

|

|

|

cinabro scuro |

|

|

|

|

|

lacca di garanza |

150 |

91,5 |

33 |

61,5 |

|

rosso di cadmio |

165,5 |

169,5 |

28,5 |

47,5 |

|

nero avorio |

|

|

|

|

CONCLUSIONI

Come si evince dalle tabelle, i colori che la Hamamatsu riconosce come trasparenti sono in numero nettamente superiore rispetto a quelli riconosciuti dalla CCD. Nella tavola piccola la Hamamatsu ne risolve 67 contro i 36 della CCD, mentre nella tavola grande i pigmenti conteggiati sono 8 per la Hamamatsu e 6 per la CCD.

Da questo confronto puramente numerico si potrebbe concludere che l'utilizzo della Hamamatsu presenti vantaggi nettamente maggiori rispetto a quelli della CCD; a sostegno di questa tesi c'è anche il fatto che tutti i pigmenti che la CCD vede come trasparenti (tutte le immagini, cioè, in cui è apprezzabile la differenza tra zone chiare e zone scure), sono risolti anche dalla Hamamatsu (salvo qualche sporadico caso), mentre la maggior parte dei pigmenti che la Hamamatsu rivela non sono riconosciuti dalla CCD.

Una delle cause di questa disparità di risultati potrebbe essere la non perfetta uguaglianza di condizioni di lavoro delle due telecamere. Infatti con i due filtri passa-alto utilizzati siamo solo riusciti ad avvicinare il più possibile i range di lunghezze d'onda in cui le telecamere lavoravano. E' possibile dunque che le due telecamere abbiano “visto cose diverse”, e da questo dipenderebbe lo squilibrio di rendimenti.

Con la CCD è stato alquanto problematico regolare messa a fuoco ed apertura del diaframma perché il computer preleva un'immagine ogni mezzo secondo circa, rendendo difficile un riscontro istantaneo delle regolazioni. Inoltre l'obiettivo utilizzato, se da un lato permetteva di inquadrare zone di dimensioni simili a quelle inquadrate dalla Hamamatsu, dall'altro non consentiva una messa a fuoco più fine; infatti con la messa a fuoco all'infinito l'immagine era ancora leggermente sfuocata.

Un punto a favore della CCD è senz'altro il fatto che il segnale riferito alle immagini viene digitalizzato direttamente dalla telecamera. Questo elimina completamente il rumore nel segnale dando così un'immagine più nitida. Con la Hamamatsu, invece, l'immagine è più instabile, e più soggetta a rumori che ne rovinano la qualità.

Per quello che riguarda il confronto tramite le deviazioni standard c'è ancora una netta superiorità da parte della Hamamatsu. Infatti per i pigmenti in cui la CCD è risultata migliore, la differenza tra le deviazioni standard è molto bassa, cioè in queste immagini la CCD “vede meglio ma di poco”. Mentre nei casi in cui si nota una prevalenza della Hamamatsu la differenza tra le deviazioni è decisamente più alta.

Per concludere possiamo affermare che l'utilizzo della Hamamatsu ha presentato vantaggi maggiori rispetto a quello della CCD, nonostante le due telecamere non abbiano operato in condizioni perfettamente identiche. Questo fatto ha condizionato la nostra analisi non permettendoci di spingerci oltre uno studio qualitativo dei risultati.